ヘッドホンのインピーダンスとは?音質との関係や選び方を解説

ヘッドホンのスペック表で見かける「Ω(オーム)」という単位。この数値が何を示しているのか、疑問に思ったことはありませんか。これはヘッドホンのインピーダンスを表す値で、実は音質や使い勝手に大きく関わる重要な要素です。

インピーダンスとは何か、その基本的な意味から、高インピーダンスや低インピーダンスが持つそれぞれのメリットやデメリット、そしてモニターヘッドホンを選ぶ際の理由まで、詳しく知ることで、製品選びでの失敗や後悔を避けられます。

また、16Ωや32Ωといった具体的な数値がどのような機器に適しているのか、手持ちのスマートフォンやプレーヤーで最高の音質を引き出すためにはアンプが必要なのか、という疑問も生じます。この記事では、インピーダンスに関するあらゆる疑問に答え、あなたの機器との最適なマッチングを見つけるためのお手伝いをします。インピーダンスの目安や平均、推奨値を理解し、あなたにとって本当におすすめのヘッドホンを見つけましょう。

この記事を読むことで、以下のポイントが明確になります。

- インピーダンスの基本的な意味と音質への影響

- ハイとローインピーダンスのメリット・デメリット

- 再生機器に合わせた最適なインピーダンスのマッチング

- 用途別(スマホ・モニター等)のおすすめの選び方

ヘッドホンインピーダンスの基本を徹底解説

- 交流抵抗を示すインピーダンスとは

- インピーダンスによる音質への影響

- 数値の目安 平均 推奨はどれくらいか

- 低インピーダンスのヘッドホンの特徴

- 高インピーダンスのヘッドホンが存在する理由

交流抵抗を示すインピーダンスとは

ヘッドホンのスペックに記載されているインピーダンスとは、一言でいえば「交流の電気信号に対する抵抗値」のことです。単位は「Ω(オーム)」で表されます。

オーディオ機器から送られてくる音楽信号は、プラスとマイナスが周期的に入れ替わる「交流」の電気信号です。ヘッドホン内部にあるボイスコイルという部品にこの交流信号が流れることで、コイルに付けられた振動板(ダイアフラム)が前後に振動し、空気を震わせて音を発生させます。

このとき、ボイスコイルが電気信号の流れをどれだけ妨げるか、その流れにくさの度合いを示したものがインピーダンスです。この値が大きいほど抵抗が大きく、小さいほど抵抗が小さいということになります。したがって、インピーダンス値はヘッドホンを「鳴らしやすいか、鳴らしにくいか」という点に直接関わってきます。

インピーダンスの値は、主にボイスコイルに使用される銅線の太さや長さ(巻数)によって決まります。一般的に、細い銅線を数多く巻いたコイルはインピーダンスが高くなる傾向にあり、逆に太い銅線を少なく巻いたものは低くなる傾向があります。

インピーダンスによる音質への影響

インピーダンスの数値が直接的にヘッドホンの音質の良し悪しを決めるわけではありません。しかし、使用する再生機器(アンプ)との組み合わせによって、音質に大きな影響を与える可能性があります。

重要なのは、ヘッドホンを駆動するアンプの「出力インピーダンス」と、ヘッドホン側の「入力インピーダンス」の関係性です。一般的に、アンプの出力インピーダンスは、接続するヘッドホンのインピーダンスよりも十分に低いことが理想とされています。目安として、ヘッドホンのインピーダンスがアンプの出力インピーダンスの8倍から10倍以上あると、アンプがヘッドホンの振動板を適切にコントロール(制動)できると言われています。この能力を「ダンピングファクタ」と呼びます。

このマッチングが適切でない場合、特に低音域がぼやけたり、逆に特定の周波数が不自然に強調されたりするなど、ヘッドホン本来の性能を発揮できなくなることがあります。また、アンプの性能によっては、インピーダンスが低いヘッドホンを接続した際に電流を十分に供給できず、音が歪んでしまう可能性も考えられます。

巷で「高インピーダンスのヘッドホンは音質が良い」という説が聞かれることがありますが、これは必ずしも正しくありません。むしろ、インピーダンスが高いモデルには、結果的に高品質な部品が使われているプロ向けや高級機が多いため、そのような印象が生まれたと考えるのが自然です。

数値の目安 平均 推奨はどれくらいか

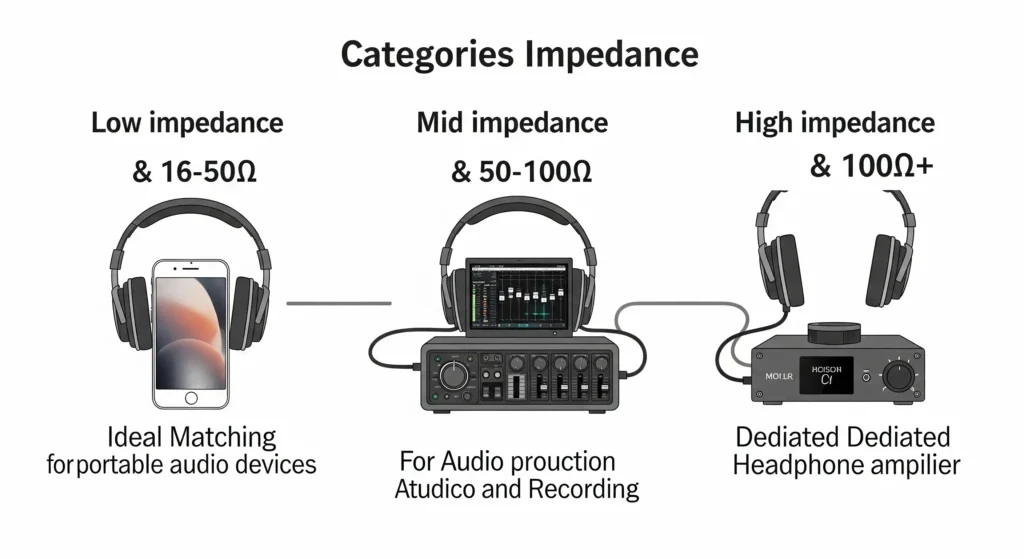

ヘッドホンのインピーダンスには様々な値が存在しますが、一般的には以下のように分類されることが多いです。ただし、これらの数値に厳密な定義があるわけではなく、あくまで大まかな目安として捉えてください。

| インピーダンスの分類 | 数値の目安 | 主な用途・特徴 |

| ローインピーダンス(低) | ~50Ω程度 | スマートフォンやポータブルプレーヤーなど、出力が低い機器でも音量を取りやすい。 |

| ミドルインピーダンス(中) | 50Ω~100Ω程度 | ポータブル機器からオーディオインターフェースまで、比較的幅広い機器に対応可能。 |

| ハイインピーダンス(高) | 100Ω以上(250Ω、600Ωなど) | 据え置きのヘッドホンアンプやプロ用機材など、出力の高い機器での使用が前提となる。 |

現在、市場で最も多く見られるのは、32Ω前後のローインピーダンスのヘッドホンです。これは、スマートフォンやノートパソコンといった、誰もが手軽に利用できる機器での使用を想定しているためです。これらの機器は出力電圧が低いため、インピーダンスが低いヘッドホンでないと十分な音量を得ることが難しい場合があります。

一方で、プロのスタジオで使われるモニターヘッドホンなどには、250Ωや600Ωといったハイインピーダンスのモデルも存在します。これらの使用には、相応の出力を持つヘッドホンアンプが推奨されます。

自身の使用環境に合わせて推奨されるインピーダンスを選ぶことが、ヘッドホンの性能を最大限に引き出すための第一歩となります。

低インピーダンスのヘッドホンの特徴

低インピーダンス(一般的に50Ω以下)のヘッドホンが持つ最大の特徴は、小さな電力で大きな音量を得られることです。これは、電気信号に対する抵抗が少ないため、スマートフォンやノートパソコン、ポータブルオーディオプレーヤーのように出力が限られた機器でも、効率よく振動板を動かせるからです。

この「鳴らしやすさ」は、特別な再生環境を用意することなく、手軽に音楽を楽しみたい多くのユーザーにとって大きなメリットと言えます。現在市販されているコンシューマー向けヘッドホンの多くが、この低インピーダンス帯に属しているのはこのためです。

ただし、注意点も存在します。出力の大きなヘッドホンアンプに接続した場合、ボリューム調整が非常にシビアになることがあります。少しボリュームを上げただけで意図せず大音量になり、聴力を損なう危険性があるため注意が必要です。また、アンプによっては、インピーダンスが低すぎると負荷が大きくなり、かえって音が歪んだり、ノイズが増えたりする可能性もゼロではありません。

特に、周波数によってインピーダンスが変動する一部のイヤホン(特にマルチBA型イヤホン)では、接続するアンプの出力インピーダンスが高いと、周波数特性が乱れて本来のサウンドバランスが崩れてしまうことがあります。このため、低インピーダンスのヘッドホン、特にイヤホンを使用する場合は、アンプ側の出力インピーダンスが十分に低い(一般的に1Ω以下)製品を選ぶことが望ましいでしょう。

高インピーダンスのヘッドホンが存在する理由

スマートフォンなどのポータブル機器で使いやすい低インピーダンスのヘッドホンが主流であるにもかかわらず、なぜ250Ωや600Ωといった高インピーダンスのヘッドホンが存在し続けるのでしょうか。これには、歴史的経緯と技術的な理由が関係しています。

歴史的に、スタジオでは複数のヘッドホンを一つのアンプから並列で駆動させるという使い方をされてきました。この場合、個々のヘッドホンのインピーダンスが高い方が、アンプにかかる全体の負荷を低く抑えることができ、安定した駆動が可能になります。

技術的な面では、高インピーダンスのヘッドホンは、細いボイスコイルを多く巻くことで実現されます。これにより、いくつかの利点が生まれると考えられてきました。 一つは、コイルが軽量になるため、振動板の動きがより繊細になり、高域の再現性が向上するという説です。また、磁気回路内でのコイルの動きがより均一になり、歪みが少なくなるという見方もあります。

さらに、高インピーダンスのヘッドホンは、アンプの出力インピーダンスの変動や、ケーブルの電気的特性による音質への影響を受けにくいというメリットがあります。これにより、どのような再生環境でもヘッドホン本来の安定した周波数特性を保ちやすくなります。

これらの理由から、特に業務用モニターヘッドホンや、音質を追求するオーディオ愛好家向けの高級機には、現在でも高インピーダンスのモデルが多くラインナップされています。もちろん、これらのヘッドホンの性能を最大限に引き出すには、十分な電圧を供給できる強力なヘッドホンアンプが不可欠です。

用途で変わるヘッドホン インピーダンスの選び方

- メリット デメリットを比較して選ぶ

- スマホ接続なら16Ω 32Ωが最適か

- 高音質にはヘッドホンアンプが必要か

- モニターヘッドホンとインピーダンスの関係

- アンプとの重要なマッチングについて

- まとめ:ヘッドホン インピーダンスのおすすめの考え方

メリット デメリットを比較して選ぶ

ヘッドホンのインピーダンスを選ぶ際は、それぞれのメリットとデメリットを理解し、自身の使用環境や求める音質と照らし合わせることが大切です。ローインピーダンスとハイインピーダンスの特性を以下の表にまとめました。

| 特性 | ローインピーダンス(~50Ω) | ハイインピーダンス(100Ω~) |

| メリット | ・スマートフォンなど低出力の機器でも音量を取りやすい ・特別なアンプがなくても手軽に使える ・製品の選択肢が非常に多い | ・アンプの出力インピーダンスの影響を受けにくく、音質が安定しやすい ・大音量でも歪みにくい傾向がある ・繊細な音の表現力に優れるモデルが多い |

| デメリット | ・再生機器によってはノイズを拾いやすいことがある ・大出力アンプではボリューム調整がシビアになる ・アンプの性能によっては音が歪む可能性がある | ・十分な性能のヘッドホンアンプがないと音量が取れない ・ポータブル機器での使用には不向き ・製品の選択肢が比較的少ない |

このように、どちらか一方が絶対的に優れているというわけではありません。

例えば、外出先でスマートフォンをメインに使うのであれば、迷わずローインピーダンスのモデルを選ぶべきです。わざわざハイインピーダンスのヘッドホンとポータブルアンプを持ち歩くのは現実的ではないでしょう。

一方で、自宅の静かな環境で、じっくりと音楽制作やオーディオリスニングに取り組むのであれば、ハイインピーダンスのヘッドホンと、それに見合ったヘッドホンアンプを導入することで、より解像度の高い、安定したモニタリング環境を構築できる可能性があります。

自身のライフスタイルやヘッドホンに求める役割を明確にすることが、最適な一台を見つけるための鍵となります。

スマホ接続なら16Ω 32Ωが最適か

スマートフォンやノートパソコンに直接接続して使用する場合、16Ωや32Ωといった低いインピーダンスのヘッドホンが最適であると考えられます。

その理由は、これらのポータブル機器に搭載されている内蔵アンプの出力が、バッテリー消費を抑えるためやコストの観点から、非常に低く設計されているためです。出力できる電圧が限られているため、インピーダンスが高いヘッドホンを接続すると、抵抗が大きすぎて十分な電流を流すことができず、結果として十分な音量が得られなくなってしまいます。ボリュームを最大にしても、音が小さい、あるいは力ないスカスカの音に聴こえてしまうのはこのためです。

対して、16Ωや32Ωのヘッドホンは抵抗が小さいため、低い電圧でも必要な電流を確保しやすく、十分な音量を確保することができます。そのため、特別な機器を追加することなく、スマートフォンだけで手軽に音楽を楽しむ用途には、これらの低インピーダンスモデルが最も適していると言えます。

ただし、インピーダンスが低すぎると、今度はスマートフォンのアンプが対応しきれず、ノイズが目立ったり、音が歪んだりする可能性も指摘されています。しかし、現在市販されている一般的なイヤホンやヘッドホンの多くは、スマートフォンでの使用を想定して設計されているため、過度に心配する必要はないでしょう。

結論として、スマートフォンでヘッドホンを選ぶ際は、インピーダンス値が概ね16Ωから50Ω程度の範囲にある製品を選ぶと、音量不足で困ることは少ないと考えられます。

高音質にはヘッドホンアンプが必要か

「より良い音質で音楽を楽しみたい」と考えたとき、ヘッドホンアンプの導入は非常に有効な選択肢となります。特に、ハイインピーダンスのヘッドホンを使用する場合には、アンプはほぼ必須のアイテムと言えるでしょう。

前述の通り、ハイインピーダンスのヘッドホンは、その性能を発揮するために高い電圧を必要とします。スマートフォンやPCの内蔵アンプではこの電圧を供給する能力が不足しているため、十分な音量が得られないだけでなく、音の輪郭がぼやけたり、低音が弱くなったりと、本来の音質を体験することができません。ヘッドホンアンプは、こうした駆動力の不足を補い、ヘッドホンをパワフルに駆動させる役割を担います。

では、ローインピーダンスのヘッドホンにはアンプは不要なのでしょうか。音量を確保するという点では不要なケースが多いですが、音質向上という観点では導入するメリットは十分にあります。

PCやスマートフォンの内蔵アンプは、コストやスペースの制約から、音質よりも機能を優先した部品が使われていることが多く、ノイズ対策も十分ではありません。専用のヘッドホンアンプは、オーディオ再生に特化した高品質な回路や部品で構成されており、よりクリーンで歪みの少ない電気信号をヘッドホンに送ることができます。これにより、解像度の向上、S/N比(信号とノイズの比率)の改善、音場の広がりなど、様々な音質向上効果が期待できます。

したがって、ヘッドホンのインピーダンスに関わらず、音質を一段階レベルアップさせたいと考えるのであれば、ヘッドホンアンプの導入を検討する価値は大いにあります。

モニターヘッドホンとインピーダンスの関係

音楽制作の現場で使われるモニターヘッドホンは、楽曲の細部を正確に聞き分けるために、原音に忠実でフラットな周波数特性が求められます。このモニターヘッドホンの世界では、ローインピーダンスからハイインピーダンスまで、様々なインピーダンス値の製品が混在しています。

例えば、SONYの「MDR-CD900ST」は63Ω、AKGの「K240 STUDIO-Y3」は55Ωと、比較的低いインピーダンスですが、beyerdynamicの「DT 990 PRO」には250Ωのモデルが存在します。なぜこれほど多様なのでしょうか。

これは、モニターヘッドホンが接続される機器が、一般的なコンシューマー機器とは異なるためです。スタジオに設置されているミキシングコンソールやオーディオインターフェース、専用のヘッドホンアンプは、高い出力を持つように設計されています。そのため、ハイインピーダンスのヘッドホンでも問題なく駆動させることが可能です。

ハイインピーダンスのモニターヘッドホンが選ばれる理由の一つには、前述の通り、音質の安定性が挙げられます。アンプの特性に左右されにくいため、どのスタジオ環境でも一貫したモニタリングが可能になります。また、複数のヘッドホンを同時に使用する環境にも強いという利点があります。

一方で、近年ではDTM(デスクトップミュージック)の普及により、個人の制作環境でオーディオインターフェースに直接接続して使用するケースが増えています。こうした用途には、比較的インピーダンスが低めのモデルの方が扱いやすく、様々なインターフェースとの組み合わせで十分な性能を発揮できるため、人気を集めています。

このように、モニターヘッドホンのインピーダンスは、想定される使用環境や設計思想によって多様化しているのです。

アンプとの重要なマッチングについて

ヘッドホンの性能を最大限に引き出すためには、ヘッドホンとアンプのインピーダンスのマッチングが極めて重要になります。これは単に「音量が取れるか」という問題だけでなく、音質そのものを左右するからです。

出力インピーダンスと入力インピーダンスの関係

理想的な関係は、「アンプの出力インピーダンスが、ヘッドホンの入力インピーダンスに比べて十分に低い」ことです。これにより、アンプはヘッドホンの振動板の動きを正確にコントロールでき、意図しない振動を抑制して、引き締まったクリアなサウンドを再生できます。この能力は「ダンピングファクタ」と呼ばれ、一般に「ヘッドホンインピーダンス ÷ アンプ出力インピーダンス」で計算されます。この値が大きいほど、制動力は高いとされます。

マッチングが不適切な場合の問題点

もし、アンプの出力インピーダンスが高く、ヘッドホンのインピーダンスと近い値になってしまうと、いくつかの問題が発生します。 特に、周波数によってインピーダンスが大きく変動するタイプのヘッドホン(マルチBA型イヤホンなど)では、その影響が顕著に現れます。インピーダンスが低い周波数帯ではアンプからの電圧が下がり、逆にインピーダンスが高い周波数帯では電圧が上がるという現象が起き、結果として周波数特性が大きく乱れてしまいます。これは、ヘッドホン本来のサウンドバランスが崩れ、全く意図しない音に聴こえてしまうことを意味します。

最適インピーダンスという考え方

一部のアンプのスペックには「推奨負荷インピーダンス」や、ある特定のインピーダンス値(例:32Ω負荷時)で最大出力を発揮するという記載があります。これは、アンプが最も効率よくパワーを出せるインピーダンス値を示しており、この値から大きく外れると、インピーダンスが高くても低くても出力が低下することがあります。

これらの理由から、使用するヘッドホンのインピーダンスを把握し、それに適した出力特性を持つアンプを選ぶことが、理想のサウンドへの近道となります。

まとめ:ヘッドホン インピーダンスのおすすめの考え方

これまで解説してきたように、ヘッドホンのインピーダンスは音質や使い勝手を左右する重要な要素ですが、その数値だけで良し悪しが決まるものではありません。最後に、ヘッドホン インピーダンスに関するおすすめの考え方をまとめます。

- インピーダンスは電気信号の流れにくさを示す抵抗値

- 数値が低いと音量を取りやすく、高いと音量が取りにくい

- インピーダンスの大小が直接音質を決めるわけではない

- 重要なのは再生機器(アンプ)とのマッチング

- スマホやPC直挿しなら50Ω以下の低インピーダンスが基本

- 低インピーダンスは手軽だが、機器によってはノイズを拾いやすい

- 高インピーダンスは安定した音質が期待できるが、アンプが必須

- アンプの出力インピーダンスはヘッドホンより十分に低いのが理想

- マッチングが悪いと周波数特性が乱れ、本来の音が出ないことがある

- モニターヘッドホンは用途に応じて様々なインピーダンスが存在する

- DTMではオーディオインターフェースの出力に合ったものを選ぶ

- 音質を追求するならインピーダンスに関わらずアンプの導入を検討

- まず自分の「聴く環境」を明確にすることが大切

- 環境に合わせて最適なインピーダンスのヘッドホンを選ぶ

- スペックの数値を理解すれば、ヘッドホン選びはもっと楽しくなる