平面駆動ヘッドホン入門!特徴・仕組みからおすすめまで解説します

平面駆動ヘッドホンという言葉を耳にしたことはありますか?オーディオ好きの間で注目を集めているものの、その特徴や仕組みは複雑で、一体どのような音質なのか、従来のヘッドホンと何が違うのか、疑問に思う方も多いかもしれません。

平面駆動ヘッドホンは、そのメリットとデメリットを正しく理解することが、購入で失敗や後悔をしないための鍵となります。例えば、ワイヤレスや密閉型のモデルは存在するのか、モニターヘッドホンとして業務用途で使えるのか、といった具体的な疑問もあるでしょう。また、その性能を最大限に引き出すためにはアンプが必要なのか、エージングは効果があるのか、といった周辺知識も気になるところです。

さらに、HIFIMANのような定番メーカーだけでなく、近年では高品質な中華ブランドも次々と登場しており、sivga p2proのような個性的なモデルのレビュー評価も選択の参考になります。この記事では、平面駆動ヘッドホンの基本的な仕組みから、音質、特に多くの人が気にする低音の傾向、そしてあなたに最適なおすすめモデルの選び方まで、あらゆる角度から徹底的に解説していきます。

この記事でわかること

- 平面駆動ヘッドホンの構造と音質的な特徴がわかる

- メリット・デメリットや選び方のポイントが明確になる

- アンプやエージングなど周辺知識への理解が深まる

- 用途別のおすすめモデルや注目メーカーが見つかる

平面駆動ヘッドホンの特徴と仕組みを徹底解説

- 平面駆動型の特徴と仕組み

- 購入前に知るべきメリットとデメリット

- 高解像度な音質と深く沈む低音

- 性能を引き出すアンプとエージングの効果

- プロ用途に耐えるモニターヘッドホン

平面駆動型の特徴と仕組み

平面駆動ヘッドホンは、一般的なダイナミック型ヘッドホンとは根本的に異なる発音原理を持つことが最大の特徴です。この仕組みを理解することが、その独特な音質を知る第一歩となります。

ダイナミック型との構造的な違い

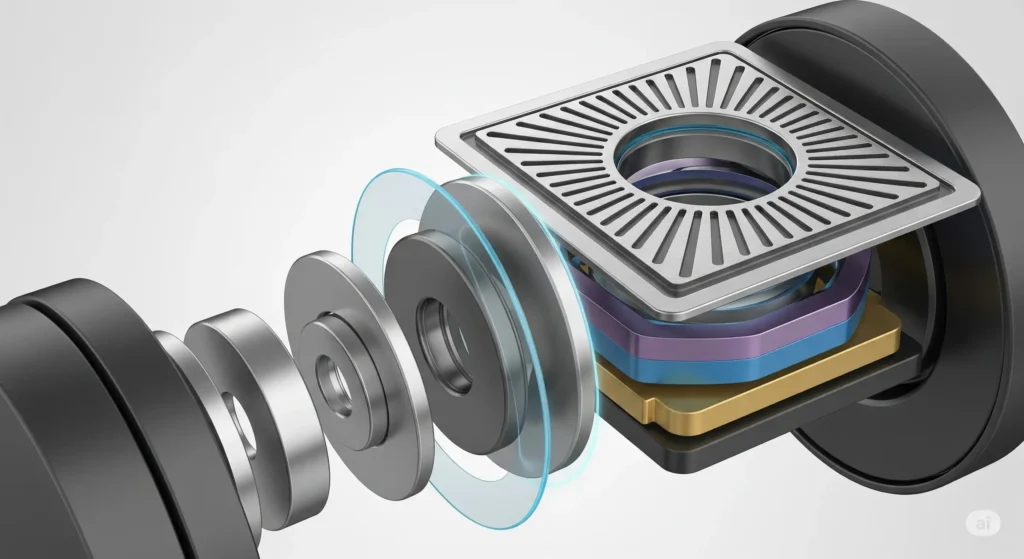

まず、多くのヘッドホンに採用されているダイナミック型は、コイルが取り付けられたドーム状の振動板を、磁石の力でピストンのように前後させて音を鳴らします。これは言わば「点」で駆動する方式であり、振動が中心から外側へ伝わる過程で、振動板がたわんだり歪んだりする「分割振動」が起こりやすいという課題がありました。

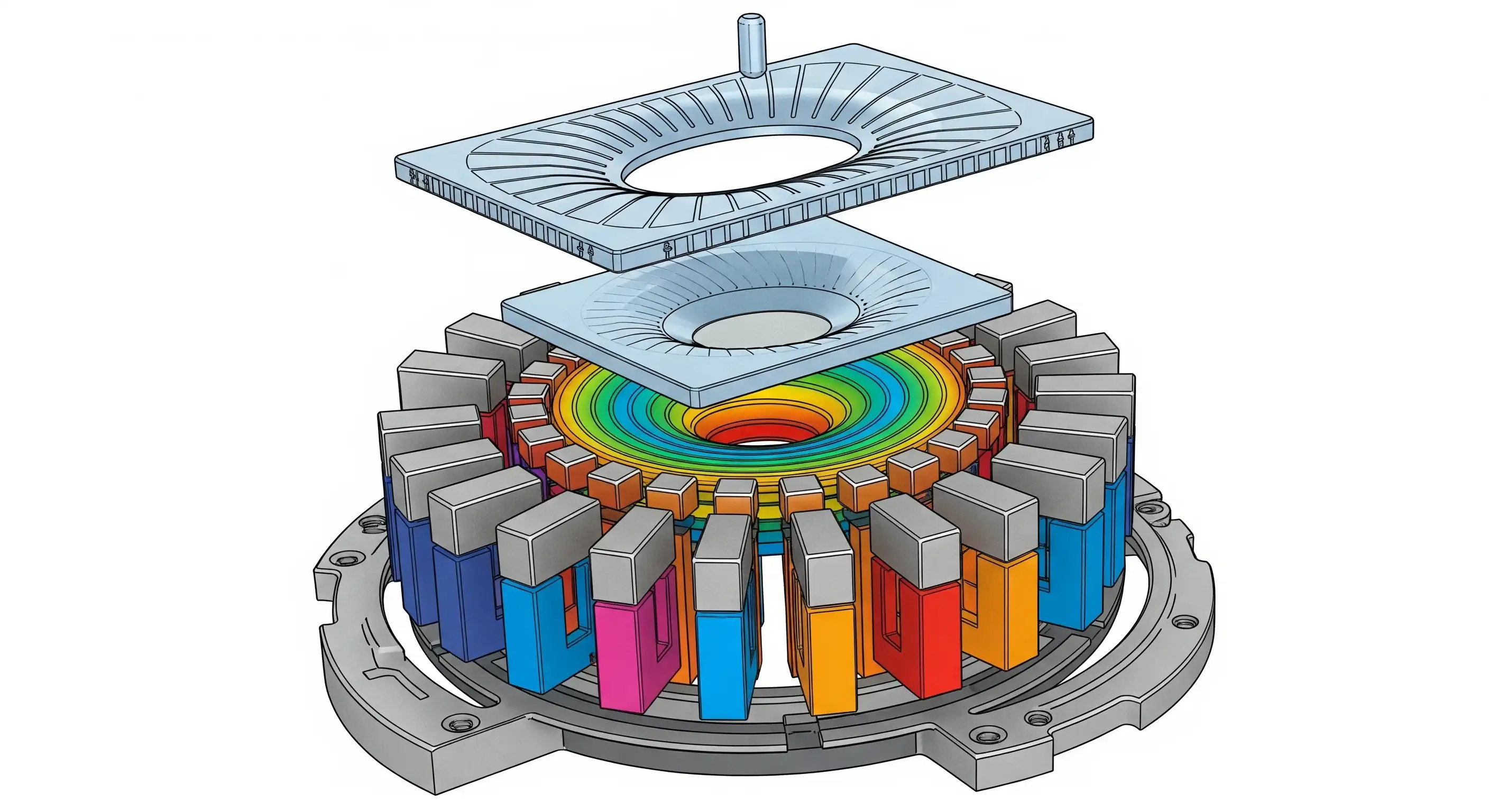

一方、平面駆動型(プラナーマグネティック型とも呼ばれます)は、極めて薄いフィルム状の平らな振動板そのものに、コイルの役割を果たす導電性の回路をプリントや蒸着などの技術で形成します。そして、この振動板を強力な磁石で挟み込み、振動板全体に均一な磁力をかけることで駆動させます。つまり、振動板の「面」全体が均一に、そして同時に動くため、分割振動を原理的に抑制できるのです。

平面駆動型の発音原理

具体的には、音楽信号が振動板上の回路に流れると、フレミングの左手の法則に従って振動板に駆動力が生じます。この力が磁石の磁界と相互作用することで、振動板が精密に前後し、空気を振るわせて音波を発生させます。

この構造により、信号に対する応答性が極めて高くなり、音の立ち上がりや減衰が非常に速いという特性が生まれます。これが、平面駆動ヘッドホン特有のクリアで歪みの少ないサウンドの源泉となっているのです。

購入前に知るべきメリットとデメリット

平面駆動ヘッドホンは多くの魅力を持つ一方で、考慮すべき点も存在します。メリットとデメリットの両方を把握し、ご自身のリスニング環境や好みに合うかを判断することが大切です。

メリット:卓越した音響性能

- 低歪みで透明感のあるサウンド: 前述の通り、振動板全体が均一に駆動するため、分割振動に起因する歪みが極めて少ないです。これにより、音が濁ることなく、一つひとつの音が非常にクリアに聞こえ、見通しの良い透明なサウンドステージを実現します。

- 優れた過渡特性(トランジェント): 信号への応答が非常に速いため、ピアノのアタック音やシンバルの切れ味、弦楽器の細やかなニュアンスなど、微細な音の変化を正確に再現します。音楽の躍動感やリアリティが格段に向上します。

- 広帯域でフラットな周波数特性: 特定の帯域が強調されることが少なく、低音から高音までバランスの取れたフラットな特性を持つモデルが多いです。これにより、音楽ジャンルを選ばず、制作者の意図した音を忠実に再生する能力に長けています。

デメリット:価格と駆動環境

- 高価な傾向: 複雑な構造と精密な製造技術が求められるため、同程度の性能を持つダイナミック型ヘッドホンと比較して価格が高くなる傾向があります。

- 駆動力のあるアンプが必要な場合がある: 振動板を駆動させるために強力な磁石を必要とし、能率(音の鳴りやすさ)が低いモデルが少なくありません。そのため、スマートフォンやパソコンに直接接続しただけでは、十分な音量や本来の音質が得られないことがあります。性能を最大限に引き出すためには、駆動力の高いヘッドホンアンプの使用が推奨されることが多いです。

- 大型で重いモデルが多い: 振動板を挟み込むための大型マグネットを搭載しているため、ヘッドホン全体が大きく、重くなりがちです。長時間の使用では、装着感や重さが気になる可能性もあります。

- 開放型が主流で音漏れしやすい: 音の抜けの良さを活かすため、ハウジングの背面が開放されている「開放型(オープンエアー型)」が主流です。これにより、自然で広がりのあるサウンドが得られる一方、構造上、音漏れは避けられません。電車内や静かな図書館など、公共の場での使用には向いていない点を理解しておく必要があります。

高解像度な音質と深く沈む低音

平面駆動ヘッドホンの音質を語る上で外せないのが、全帯域にわたる高い解像度と、独特の表現力を持つ低音です。

一般的に、平面駆動ヘッドホンのサウンドは、極めてクリアで歪み感がありません。これは、振動板が入力信号に対して非常に正確に反応するため、余計な響きや滲みが生じにくいからです。例えば、オーケストラのように多くの楽器が同時に鳴るような複雑な楽曲でも、それぞれの楽器の音色が混ざり合うことなく、輪郭を保ったまま分離して聞こえます。ボーカルの息遣いや、弦が擦れる微細な音まで、まるで目の前で演奏しているかのようなリアリティを感じられるでしょう。

そして、特に注目されるのが低音の質です。ダイナミック型ヘッドホンによくある「ドンドン」と響くような量感豊かな低音とは異なり、平面駆動型の低音は「深く、速く、締まっている」と表現されます。振動板の動きが正確にコントロールされているため、低音域においても音がぼやけたり膨らんだりすることがありません。これにより、ベースラインのメロディが一音一音明確に追えたり、バスドラムのアタックの瞬間から音が消えるまでの過程がはっきりと聞き取れたりします。

言ってしまえば、量感で圧倒するのではなく、質感と解像度で聴かせる低音です。このため、人によっては「低音が物足りない」と感じる可能性もありますが、深く沈み込むような重厚さと優れた分離感を両立した質の高い低音は、一度体験すると他の方式では満足できなくなるほどの魅力を持っています。

性能を引き出すアンプとエージングの効果

平面駆動ヘッドホンを最大限に楽しむためには、再生環境、特にヘッドホンアンプの存在が鍵となります。また、購入直後から少し時間をかけて行う「エージング」も、音質を安定させる上で有効な手段と考えられています。

なぜヘッドホンアンプが重要なのか

前述の通り、平面駆動ヘッドホンは能率が低めに設計されているモデルが多く見られます。能率が低いということは、同じ音量を得るためにより大きな電力(パワー)が必要になるということです。スマートフォンのイヤホン端子やパソコンのオーディオ出力は、高能率なイヤホンを鳴らすことを前提に設計されていることが多く、平面駆動ヘッドホンを繋いでも、十分な音量が出なかったり、音が出てもどこか力なく、本来の解像度やダイナミックレンジが発揮されないことがあります。

そこで重要になるのが、ヘッドホン専用のアンプです。駆動力の高いヘッドホンアンプを使用することで、振動板をしっかりと、そして正確に駆動させることが可能になります。これにより、音の輪郭がより明確になり、低音の制動力が増し、サウンドステージ全体に余裕が生まれるなど、ヘッドホンが持つ本来のポテンシャルを解放できるのです。特に、クラシック音楽のように弱音から強音までの音量差(ダイナミックレンジ)が広い音源を聴く際には、アンプの有無による違いが顕著に現れるでしょう。

エージング(慣らし運転)の効果

エージングとは、新品のヘッドホンを一定時間鳴らし続けることで、振動板やその周辺の部品を馴染ませ、音質を安定させる行為を指します。いわば、オーディオ機器の「慣らし運転」です。

購入直後の平面駆動ヘッドホンは、振動板の動きがまだ硬く、本来の性能を発揮しきれていないことがあります。そのため、数十時間から百時間程度、普段聴く音楽やピンクノイズなどの専用音源を適度な音量で再生し続けることで、振動板の動きがスムーズになります。

エージングを経ることで、高音域の硬さが取れて滑らかになったり、低音域がより深く沈むようになったりと、音質に好ましい変化が感じられる場合があります。もちろん、この効果の現れ方には個体差や個人差があり、劇的な変化を保証するものではありません。しかし、ヘッドホンの性能を安定させ、より良い状態で音楽を楽しむための一つのプロセスとして、試してみる価値は十分にあります。

プロ用途に耐えるモニターヘッドホン

平面駆動ヘッドホンは、その卓越した音の正確性から、音楽鑑賞用途だけでなく、音楽制作の現場で使われる「モニターヘッドホン」としても高い評価を得ています。

モニターヘッドホンの役割は、音に余計な色付けをせず、録音された音源をありのままに、そして細部まで正確に再生することです。ミキシングエンジニアやマスタリングエンジニアは、各楽器の音量バランス、エフェクトのかかり具合、不要なノイズの有無などを厳密にチェックするために、極めて解像度の高い再生環境を必要とします。

ここで、平面駆動ヘッドホンの特性が活きてきます。

- フラットな周波数特性: 特定の音域が強調されることが少ないため、音源全体のバランスを客観的に判断しやすくなります。低音が過剰に聞こえたり、高音が刺さって聞こえたりといった、ヘッドホン側の癖による判断ミスを防ぐことができます。

- 低い歪み率: 音が歪まないので、微細な音の変化や、コンプレッサーによる音圧の変化などを正確に聞き分けることが可能です。

- 優れた過渡特性: 音の立ち上がりと消え際がシャープなため、リバーブ(残響)の長さやディレイのタイミング、パーカッションの細かなリズムなどを精密に調整する作業に適しています。

このように、平面駆動ヘッドホンは「音を分析する」というプロの要求に応えるだけの性能を備えているのです。そのため、AudezeのLCDシリーズやHIFIMANの一部のモデルは、世界中のレコーディングスタジオでリファレンス機として導入されています。リスニング用のモデルとは異なり、より分析的なサウンドにチューニングされていることが多いですが、制作者が聴いていた音そのものを体験したいというオーディオファンにとっても、魅力的な選択肢の一つと言えるでしょう。

おすすめ平面駆動ヘッドホンの具体的な選び方

- 注目されるメーカーと中華ブランド

- sivga p2proの客観的なレビュー評価

- 選択肢が少ない密閉型やワイヤレス

- 総合的におすすめしたい人気モデル

- 自分に最適な平面駆動ヘッドホンを見つけよう

注目されるメーカーと中華ブランド

平面駆動ヘッドホンの市場は、長年にわたりシーンを牽引してきた伝統的なメーカーと、近年急速に台頭してきた新興の中華ブランドによって、活気に満ちています。それぞれのメーカーに特色があり、それを知ることはモデル選びの大きな助けとなります。

シーンをリードする主要メーカー

- HIFIMAN(ハイファイマン): 平面駆動ヘッドホンの普及に最も貢献したメーカーの一つです。エントリーモデルからハイエンドまで非常に幅広いラインナップを誇り、コストパフォーマンスに優れたモデルから、業界最高峰と評されるモデルまで手がけています。「SUNDARA」や「Arya」など、各価格帯にベンチマークとなる製品が存在します。

- Audeze(オーデジー): プロの音楽制作現場で絶大な信頼を得ているアメリカのメーカーです。特に「LCD」シリーズは、その正確無比なサウンドで多くのスタジオのリファレンス機として採用されています。力強く、解像度の高いサウンドが特徴です。

- Dan Clark Audio(ダン・クラーク・オーディオ): 独創的な音響技術と、快適な装着感を両立させたモデルで知られます。特に密閉型モデルの開発に長けており、平面駆動の弱点を克服しようとする意欲的な製品をリリースしています。

- final(ファイナル): 日本を代表するオーディオメーカーの一つで、「D8000」シリーズで平面駆動市場に参入しました。独自の「AFDS(エアフィルム・ダンピング・システム)」により、平面駆動の繊細さとダイナミック型の量感ある低音を両立させた、唯一無二のサウンドを実現しています。

急速に台頭する中華ブランド

近年、イヤホン市場で世界を席巻した中華ブランドの勢いは、ヘッドホン市場にも及んでいます。高い技術力と優れたコストパフォーマンスを武器に、魅力的な平面駆動ヘッドホンを次々と発表しています。

- 水月雨(Moondrop): イヤホンで絶大な人気を誇るブランドですが、ヘッドホン開発にも意欲的です。「楽園-PARA-」や「大都会-COSMO」など、独自の音響理論と美しいデザインを融合させた製品で高い評価を得ています。

- SIVGA(シブガ): 木製ハウジングの美しいデザインと、温かみのあるサウンドで知られるメーカーです。後述する「P2 PRO」など、独創的な素材や技術を用いた製品開発が特徴です。

- FIIO(フィーオ): ポータブルオーディオプレーヤーで有名なメーカーですが、ヘッドホン市場にも参入。「FT1Pro」など、手頃な価格帯で平面駆動サウンドが楽しめるモデルを投入し、注目を集めています。

これらのメーカーは、それぞれ異なる設計思想やサウンドの方向性を持っています。伝統的なメーカーの安定した品質を選ぶか、新興ブランドの挑戦的な製品を選ぶか、選択の幅が広がっているのが現在の平面駆動ヘッドホン市場の面白さです。

sivga p2proの客観的なレビュー評価

SIVGAの「P2 PRO」は、数ある平面駆動ヘッドホンの中でも、そのユニークな素材選びとこだわりの作り込みで特に注目を集めているモデルの一つです。

このヘッドホンの最大の特徴は、振動板の導電性回路に、世界で初めて「サファイア」を使用した点にあります。サファイアはダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ素材であり、これを振動板に採用することで、分割振動を極限まで抑え、感度と解像度を向上させることを狙っています。このような独創的なアプローチは、SIVGAのチャレンジ精神を象徴していると言えるでしょう。

客観的なレビューを総合すると、P2 PROの音質は、非常に繊細でクリア、そして見通しの良いサウンドと評価されることが多いです。特に高音域の伸びやかさと、音の余韻の美しさが際立っており、サファイア振動板の恩恵が感じられる部分と考えられます。ボーカルやアコースティック楽器の表現力に長けており、生々しいリアリティを求めるユーザーから高い評価を受けています。

また、天然木材を手作業で仕上げたハウジングや、肌触りの良いレザーを使用したヘッドバンドなど、工芸品のような美しいデザインと優れた装着感も魅力の一つです。これらの作り込みが、所有する満足感を高めてくれます。

一方で、注意点としては、その繊細な音作りのため、パワフルなロックやEDMのようなジャンルでは、迫力が少し物足りないと感じる可能性がある点が挙げられます。あくまで音の美しさや繊細な表現を重視したチューニングであるため、ご自身の好みの音楽ジャンルとの相性を考慮することが大切です。SIVGA P2 PROは、独創的な技術と美しい物作りに価値を見出し、繊細で美しいサウンドを好むユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

選択肢が少ない密閉型やワイヤレス

平面駆動ヘッドホンを検討する上で、一つ知っておくべき現実があります。それは、現在市場に出回っているモデルのほとんどが「開放型」であり、「密閉型」や「ワイヤレス」の選択肢は非常に限られているという点です。

なぜ開放型が主流なのか

平面駆動ドライバーは、その構造上、振動板の背面に発生する音(背圧)を適切に処理することが音質に大きく影響します。開放型は、ハウジングの背面をメッシュなどで開放することで、この背圧を自然に逃がすことができます。これにより、音が内部で反響してこもることがなく、自然で広大なサウンドステージ(音の広がり)と、抜けの良いクリアなサウンドを実現しやすいのです。平面駆動のメリットを最も活かせる構造が開放型であるため、多くのメーカーがこの形式を採用しています。

密閉型やワイヤレスが少ない理由

一方、密閉型はハウジングを閉じることで外部の騒音を遮断(遮音)し、音漏れを防ぐメリットがありますが、平面駆動でこれを実現するには高度な音響設計が求められます。ハウジング内部で背圧が乱反射し、音質を損なう可能性があるためです。そのため、高い技術力を持つ一部のメーカー(例:Dan Clark Audio)しか、高品質な密閉型平面駆動ヘッドホンを製品化できていないのが現状です。

ワイヤレスモデルについても同様の課題があります。平面駆動ヘッドホンは消費電力が大きい傾向にあるため、長時間のバッテリー駆動を実現するのが技術的に難しいのです。また、Bluetoothによる音声伝送は、有線接続に比べて音質が劣化する可能性があります。最高の音質を追求するという平面駆動ヘッドホンの製品コンセプトと、ワイヤレス化の技術的な制約や音質的なトレードオフが、ワイヤレスモデルが少ない大きな理由と考えられます。

ただ、技術は日々進歩しており、将来的には高性能な密閉型やワイヤレスの平面駆動ヘッドホンが、より手頃な価格で登場する可能性は十分にあります。

総合的におすすめしたい人気モデル

平面駆動ヘッドホンには、初めての方でも手に取りやすいエントリーモデルから、究極の音を追求するハイエンドモデルまで、様々な選択肢が存在します。ここでは、現在の市場で特に人気が高く、評価の定まっているモデルを価格帯別に紹介します。

| 価格帯 | メーカー | モデル名 | タイプ | 特徴 |

| エントリー | HIFIMAN | HE400se | 開放型 | 圧倒的なコストパフォーマンス。ニュートラルで自然なサウンドが魅力で、平面駆動の入門機として最適。 |

| ミドルクラス | HIFIMAN | SUNDARA | 開放型 | HE400seから解像度や音場の広さが格段に向上。この価格帯のベンチマーク的存在で、多くのユーザーに支持されている。 |

| ミドルクラス | 水月雨(Moondrop) | 楽園-PARA- | 開放型 | 歪み感が極めて少なく、非常にクリアで聴き心地の良いサウンド。ボーカル表現に定評があり、美しいデザインも魅力。 |

| ハイエンド | HIFIMAN | Arya Organic | 開放型 | 広大で立体的なサウンドステージが特徴。音に包まれるようなリスニング体験が可能で、没入感を重視するなら最有力候補。 |

| ハイエンド | final | D8000 | 開放型 | 独自のAFDS技術により、平面駆動の繊細さとダイナミック型のパワフルな低音を両立。唯一無二のサウンドで高い評価を得る。 |

モデル選びのポイント

- 初めての一台なら: HIFIMANの「HE400se」は、比較的手頃な価格で平面駆動ヘッドホンの実力を十分に体験できるため、最初の選択肢として非常におすすめです。

- 本格的なサウンドを求めるなら: HIFIMANの「SUNDARA」や水月雨の「楽園-PARA-」は、ワンランク上の解像度と表現力を持ち、長く愛用できるモデルです。

- 最高の体験を追求するなら: 「Arya Organic」や「D8000」といったハイエンドモデルは、価格も相応に高くなりますが、他のヘッドホンでは得られないような、圧倒的な音楽体験を提供してくれます。

これらのモデルはあくまで一例です。最終的には、ご自身の予算や好みの音楽ジャンル、そして何より実際に試聴してみた印象を大切にして、最適な一台を選んでください。

自分に最適な平面駆動ヘッドホンを見つけよう

この記事では、平面駆動ヘッドホンの基本的な仕組みから、具体的なおすすめモデルまでを解説してきました。最後に、今回の重要なポイントを振り返ります。

- 平面駆動ヘッドホンは振動板全体を均一に駆動させる方式

- 歪みが少なく透明感のあるサウンドが最大のメリット

- 優れた過渡特性で音の立ち上がりが非常に速い

- デメリットは高価でアンプが必要になる場合があること

- 低音は量感よりも分離感や質感が重視される傾向

- 性能を最大限に引き出すには駆動力のあるアンプが有効

- エージングによって音が馴染み本来の性能を発揮することがある

- 正確な音再現性からモニターヘッドホンとしても使用される

- HIFIMANやAudeze、finalなどが代表的なメーカー

- 近年は高品質な中華メーカーの台頭が著しい

- SIVGA P2 PROはサファイア振動板が特徴の意欲作

- 構造上、開放型が主流で密閉型やワイヤレスは希少

- エントリーモデルとしてHIFIMANのHE400seが人気

- 予算や好みの音楽ジャンルに合わせて最適なモデルを選ぶことが大切

- 可能であれば、まずは試聴してその音質を体験することをおすすめします