SONY MDR-EX800STレビュー 後継は?音漏れやリケーブルも解説

SONYの名機として名高いモニターイヤホン「MDR-EX800ST」のレビュー記事にようこそ。2010年という発売日にも関わらず、今なお多くのオーディオファンやプロの現場で愛用され続けています。しかし、これから購入を検討するにあたり、後継機の有無や、かつての上位モデルであったMDR-EX1000との比較は気になるところではないでしょうか。

また、プロ向けのモニターイヤホンと聞くと、普段使いでの利便性や気になる音漏れのレベル、ハイレゾ音源への対応状況など、多くの疑問が浮かぶはずです。この記事では、あなたの「知りたい」に徹底的に答えるため、独自規格端子のリケーブルやバランスケーブルによる音質変化の可能性、おすすめのイヤーピース、そして中古市場で賢く手に入れるためのポイントまで、MDR-EX800STに関する情報を網羅的に解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点について深く理解できます。

- MDR-EX800STの基本スペックとプロが認める音質特性

- リケーブルやバランス接続による音質の変化とカスタマイズ性

- 音漏れや装着感など普段使いをする上での具体的な注意点

- MDR-EX1000との違いや中古品を購入する際のチェックポイント

MDR-EX800STの客観レビュー!基本スペックと特徴

- MDR-EX800STの発売日と製品概要

- ハイレゾ非対応?スペック上の注意点

- 兄弟機MDR-EX1000との違いを比較

- 後継モデルは存在するのか?

- 普段使いは可能?装着感とケーブル長

MDR-EX800STの発売日と製品概要

MDR-EX800STは、ソニーとソニー・ミュージックスタジオが共同開発し、2010年10月に発売されたプロフェッショナル向けのインイヤーモニター(イヤホン)です。発売から10年以上が経過した現在でも、多くのミュージシャンやサウンドエンジニア、そして高音質を追求するオーディオファンから絶大な支持を得ています。

このイヤホンの開発コンセプトは「アーティストにありのままの音を届ける」こと。多くのレコーディングスタジオで今なお標準機として使われているモニターヘッドホン「MDR-CD900ST」のサウンドを、ステージ上やスタジオで動きながらでもモニタリングできるようにイヤホン形式で再現することを目指して作られました。

最大の特徴は、一般的なイヤホンが8mmから10mm程度のドライバーを搭載するのに対し、MDR-EX800STは16mmという非常に大口径のダイナミックドライバーを1基のみ搭載している点です。これにより、特定の音域を強調することなく、広帯域にわたって歪みの少ない自然な周波数特性を実現しています。まさに、スタジオのモニタースピーカーの音を耳元で再現するかのような、正確で解像度の高いサウンドが持ち味です。

ハイレゾ非対応?スペック上の注意点

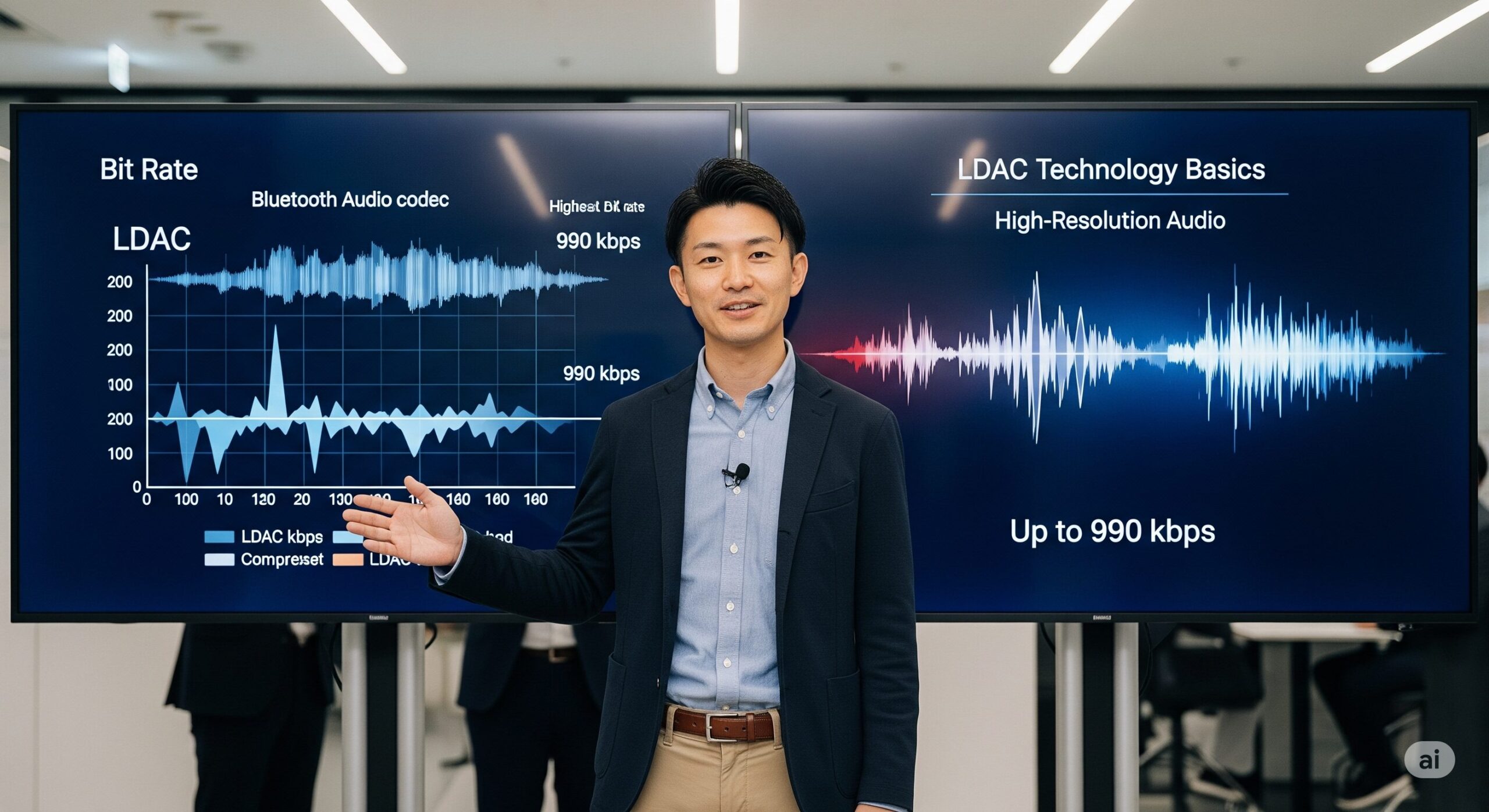

MDR-EX800STは、パッケージや本体に「Hi-Res」ロゴが付与されていないため、スペック上はハイレゾ対応製品ではありません。これは、製品が発売された2010年当時に、現在のようなハイレゾの定義や認証制度が普及していなかったためです。

しかし、再生周波数帯域は3Hz~28,000Hzと、CDの規格である20,000Hzを大きく上回っています。このため、ハイレゾ音源が持つ広大な周波数レンジの情報を再生する能力は十分に備えていると考えられます。実際にハイレゾ音源を聴くと、その情報量の多さや空気感を余すところなく表現してくれることが分かります。

その他の主要なスペックは以下の通りです。特にインピーダンスは16Ωと低く、スマートフォンなどでも比較的音量を取りやすい設計ですが、このイヤホンの真価を発揮させるためには、駆動力のあるDAP(デジタルオーディオプレーヤー)やヘッドホンアンプの使用が望ましいです。

| 項目 | スペック |

| 型名 | MDR-EX800ST |

| 形式 | 密閉ダイナミック型 |

| ドライバーユニット | 16mm、ドーム型 (CCAW採用) |

| 再生周波数帯域 | 3Hz ~ 28,000Hz |

| インピーダンス | 16Ω |

| 音圧感度 | 108dB/mW |

| 最大入力 | 500mW |

| コード長 | 約1.6m リッツ線 Y型コード |

| 質量 | 約7g (コード含まず) |

兄弟機MDR-EX1000との違いを比較

MDR-EX800STとよく比較対象に挙げられるのが、同じく2010年に発売された「MDR-EX1000」です。MDR-EX1000は、EX800STとは異なり一般のコンシューマー向けに開発された、当時のソニー製ダイナミック型イヤホンの最上位モデルでした。

両者の最も大きな違いは、その音作りのコンセプトにあります。

音質の方向性

MDR-EX800STがスタジオモニターとして原音を忠実に、そして脚色なく再生することを目的としているのに対し、MDR-EX1000は音楽をより楽しく、感動的に聴かせるための「リスニング機」としてのチューニングが施されています。具体的には、MDR-EX1000の方が高音域がより煌びやかで伸びがあり、音場も広く感じられる傾向にあります。一方で、人によってはその高音が刺さると感じる場合もあるようです。対するMDR-EX800STは、全体のバランスがフラットで、特に中音域のボーカルや楽器の質感をリアルに描き出します。

素材とデザイン

ハウジングの素材にも違いが見られます。MDR-EX1000は不要な振動を抑えるためにマグネシウム合金を採用していますが、MDR-EX800STはプロの現場でのハードな使用を想定した樹脂製です。これにより、軽量化と耐久性を両立させています。

どちらが優れているというわけではなく、音の好みや用途によって選択が分かれると言えます。分析的に音を聴きたい、あるいは音楽制作の基準として使いたいのであればMDR-EX800STが、純粋に音楽鑑賞用として豊かな響きを楽しみたいのであればMDR-EX1000が適していると考えられます。

| 比較項目 | MDR-EX800ST | MDR-EX1000 |

| 位置づけ | プロ向けモニター | コンシューマー向けリスニング |

| 音質傾向 | 原音忠実、フラット、正確 | 高音煌びやか、広い音場 |

| ハウジング素材 | 樹脂 | マグネシウム合金 |

| 主な用途 | 音楽制作、モニタリング | 音楽鑑賞 |

後継モデルは存在するのか?

結論から言うと、MDR-EX800STの直接的な後継機、つまり「MDR-EX800ST MarkII」のようなモデルは、2025年現在まで発売されていません。発売から長期間が経過しているにもかかわらずモデルチェンジが行われないのは、このイヤホンがプロの現場で「基準器」としての地位を確立しており、その完成度が非常に高いことの証左とも言えます。

ただ、ソニーのプロ向けモニターイヤホンのラインナップとしては、後にバランスド・アーマチュア(BA)ドライバーを搭載した「IER-M7」や「IER-M9」が登場しています。これらは、より高い遮音性や、複数ドライバーによる緻密な音の再現性を特徴としており、現代のステージモニタリングの要求に応える形で開発されました。

しかし、IER-M7やM9はBA型ドライバーを複数搭載するマルチウェイ方式であるのに対し、MDR-EX800STは16mmの大口径ダイナミックドライバー一発で全ての帯域を鳴らすという、根本的に異なるアプローチをとっています。そのため、ダイナミック型ならではの自然な音の繋がりや、豊かな低音を求めるユーザーにとっては、IERシリーズが必ずしもMDR-EX800STの代替となるわけではありません。この唯一無二のキャラクターが、今なおMDR-EX800STが選ばれ続ける理由の一つです。

普段使いは可能?装着感とケーブル長

プロのステージユースを想定して設計されたMDR-EX800STですが、普段の音楽鑑賞での使用も十分に可能です。ただし、一般的なイヤホンとは異なる点がいくつかあり、それらに慣れる必要があります。

独特な装着方法

まず、装着方法です。このイヤホンは耳にケーブルを掛ける、通称「シュア掛け」が前提となっています。耳の形に合わせて調整できる柔軟なイヤーハンガーが採用されており、正しく装着すれば非常に安定します。しかし、慣れるまでは少し手間に感じるかもしれません。筐体が耳から少し突き出すような独特の形状をしているため、耳にしっかり固定するには、イヤーハンガーを自分の耳の形に合わせ、ケーブルスライダーを後頭部で引き締めるのがコツです。

長すぎるケーブル

もう一つの特徴は、1.6mというケーブルの長さです。これはステージ上で動き回ることを想定したプロ仕様であり、スマートフォンをポケットに入れて音楽を聴くといった普段使いのシチュエーションでは、かなり長く持て余してしまうでしょう。ケーブルをまとめるクリップやバンドなどを使って、長さを調整する工夫が求められます。

これらの点から、手軽さよりも音質を優先したい、という方に向いているイヤホンです。軽量なため、一度装着してしまえば長時間の使用でも疲れにくいというメリットもあります。

MDR-EX800STを深掘りレビュー!比較と注意点

- 音漏れはする?構造上のデメリット

- 独自規格のリケーブル方法と変換コネクタ

- バランスケーブルで音質は変わるのか?

- イヤーピースのおすすめと交換の効果

- 中古品を購入する際の注意点とは

- 総括!MDR-EX800ST レビューまとめ

音漏れはする?構造上のデメリット

MDR-EX800STを検討する上で、最も注意すべき点の一つが音漏れです。結論を先に述べると、このイヤホンは一般的なカナル型イヤホンと比較して音漏れがしやすい構造になっています。

その理由は、ドライバーユニットが収められているハウジングの背面に、小さなスリット(通気口)が設けられているためです。これは、ドライバー背面の空気の流れを調整し、振動板がスムーズに動けるようにするための設計です。この構造により、密閉型イヤホンにありがちな音の籠り感がなくなり、まるで開放型ヘッドホンのような自然で広大な音場が実現されています。これがMDR-EX800STの大きな魅力の一つです。

しかし、このスリットは同時に、内部の音が外部に漏れる出口にもなります。そのため、静かな図書館や満員電車の中など、周囲への配慮が特に求められる環境で大きな音量で聴くことには適していません。普段使いをする際は、周囲の迷惑にならないよう、音量に十分注意することが大切になります。この音漏れのしやすさは、高音質と引き換えのトレードオフと理解しておくとよいでしょう。

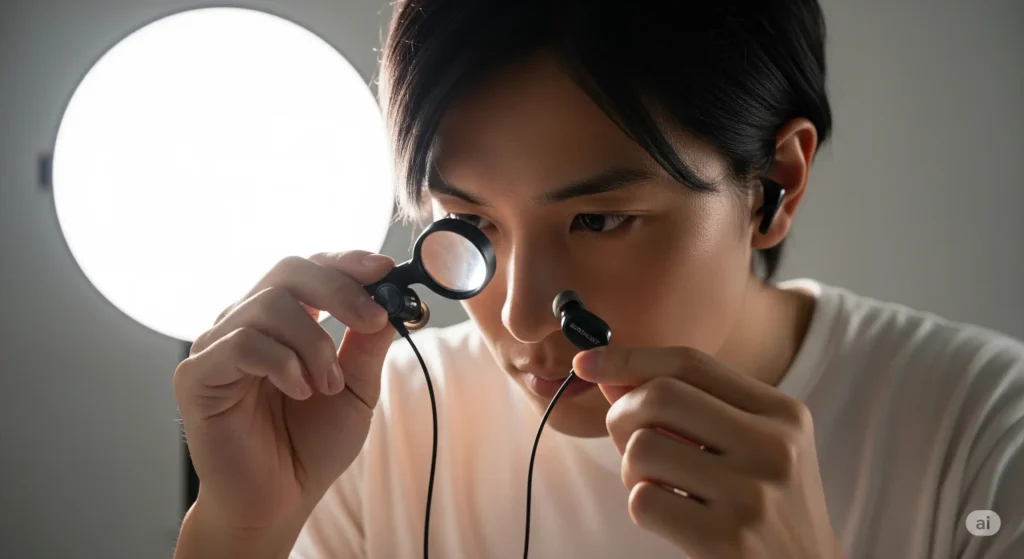

独自規格のリケーブル方法と変換コネクタ

MDR-EX800STは、ケーブルが着脱可能なリケーブルに対応しています。これにより、万が一ケーブルが断線してしまった場合でもケーブルのみを交換して使い続けることが可能です。

ただし、接続端子は現在主流のMMCXや2pinではなく、ソニー独自のネジ込み式特殊端子を採用しています。このため、市販されている多くのリケーブル製品をそのまま使用することはできません。純正の交換用ケーブルは入手可能ですが、音質変化を楽しむための選択肢は限られてしまいます。

そこで活用したいのが、この独自端子をMMCXなどの汎用端子に変換するためのアダプターです。「okcsc」といったサードパーティ製の変換コネクタが販売されており、これを使用することで、膨大な種類の中から好みのMMCX対応ケーブルを選べるようになります。変換コネクタを介することで音質への影響が皆無とは言えませんが、リケーブルによる音質カスタマイズの幅が大きく広がるのは大きなメリットです。例えば、銅線のケーブルに交換して低音の厚みを増したり、銀メッキ線で高音の伸びやかさを向上させたりと、自分だけの音を追求できます。

バランスケーブルで音質は変わるのか?

前述の変換コネクタなどを利用して、MDR-EX800STをバランス接続に対応させることも可能です。バランス接続とは、一般的な3.5mmアンバランス接続とは異なり、左右のチャンネルの信号を完全に分離して伝送する方式です。

これにより、左右の信号が混ざり合う「クロストーク」という現象を大幅に低減できます。その結果として得られる主なメリットは、音の分離感の向上です。一つひとつの楽器やボーカルの輪郭がより明確になり、定位(どこから音が鳴っているか)がはっきりとします。また、ノイズの影響を受けにくくなるため、S/N比が向上し、よりクリアで静寂感のあるサウンドを体感できる可能性があります。

もちろん、この効果を得るためには、イヤホン側だけでなく、DAPやヘッドホンアンプ側も2.5mmや4.4mmといったバランス出力端子を備えている必要があります。音質の変化はケーブルの素材にも左右されますが、MDR-EX800STが持つ高い解像度や広い音場といったポテンシャルを、バランス接続によってさらに引き出すことができるかもしれません。ただし、ケーブルによってはモニターライクな特性が薄まり、リスニング寄りのサウンドに変化することもあるため、好みに応じた選択が鍵となります。

イヤーピースのおすすめと交換の効果

イヤホンの音質や装着感を大きく左右するのがイヤーピースです。MDR-EX800STに付属する純正のシリコンイヤーピースも悪くありませんが、より高いパフォーマンスを求めるなら、イヤーピースの交換は非常に効果的なカスタマイズと言えます。

フォームタイプ(ウレタン素材)

代表的な製品としては「Comply(コンプライ)」が挙げられます。体温で柔らかくなり、耳の形にぴったりとフィットするのが特徴です。これにより遮音性が大幅に向上し、周囲の騒音を効果的にブロックします。音質面では、密閉性が高まることで低音の量感が増し、より迫力のあるサウンドになる傾向があります。前述の通り、MDR-EX800STは音漏れしやすい構造のため、フォームタイプのイヤーピースで物理的に耳栓効果を高めるのは有効な対策の一つです。

シリコンタイプ

シリコンタイプにも様々な製品があります。例えば「AZLA SednaEarfit」シリーズなどは、軸の素材や傘の形状に工夫が凝らされており、純正品よりも高いフィット感や、特定の音域をクリアに聴かせる効果が期待できます。一般的にシリコンタイプは、フォームタイプに比べて高音域が明瞭で、スッキリとしたサウンドになる傾向があります。

MDR-EX800STのノズル径は比較的標準的なサイズのため、多くのサードパーティ製イヤーピースを試すことが可能です。装着感の改善、低音の強化、高音のクリアさ向上など、自分の目的に合わせてイヤーピースを選ぶことで、より満足度の高い音楽体験が得られるでしょう。

中古品を購入する際の注意点とは

MDR-EX800STは発売から時間が経過しているため、中古市場でも活発に取引されています。新品よりも安価に手に入れられる可能性があるのは魅力的ですが、購入の際にはいくつか注意すべき点があります。

第一に、製品の状態をよく確認することです。プロの現場で使われていた個体も多く、本体に傷や使用感が見られる場合があります。機能に問題がなければ良いと考えるか、綺麗な状態のものを求めるかで、選ぶべき個体は変わってきます。

第二に、付属品の有無です。特にサイズの異なるイヤーピースやキャリングケースが揃っているかを確認しましょう。イヤーピースは消耗品なので、後から買い足すこともできますが、最初から揃っているに越したことはありません。

そして最も大切なのが、動作確認です。左右の音量バランスがおかしくないか、特定の周波数でノイズが乗らないかなど、正常に音が出ることを必ず確認しましょう。信頼できるオーディオ専門店や、返品保証のあるプラットフォームを利用すると、万が一の際にも安心です。プロ仕様の製品であるため非常に頑丈に作られていますが、中古品である以上、コンディションのばらつきは避けられません。これらの点を踏まえて、慎重に選ぶことが求められます。

総括!MDR-EX800ST レビューまとめ

- 2010年発売ながら今なお現役で活躍するプロ仕様のモニターイヤホン

- ソニー・ミュージックスタジオ共同開発でMDR-CD900STの思想を受け継ぐ

- イヤホンとしては異例の16mm大口径ダイナミックドライバーを1基搭載

- ハイレゾ認証はないものの再生周波数帯域は広くポテンシャルは高い

- 音質は脚色のないフラットな特性で原音を忠実に再現するモニターサウンド

- リスニング向けのMDR-EX1000とは音作りのコンセプトが明確に異なる

- 現在に至るまで直系の後継機は発売されていない唯一無二の存在

- 装着には耳にケーブルを掛ける「シュア掛け」の慣れが必要

- 1.6mのケーブルは長く、普段使いでは長さをまとめる工夫が求められる

- ハウジング背面にスリットがあり、音漏れは比較的しやすいので注意が必要

- リケーブルは可能だが、独自規格のため変換コネクタの利用が一般的

- バランスケーブルへの変更で音の分離感やS/N比の向上が期待できる

- イヤーピースの交換は装着感の改善や音質調整に非常に効果的

- 中古市場で入手可能だが、本体の状態や付属品、動作確認が大切

- 広い音場、高い解像度、自然な音の繋がりがこのイヤホン最大の魅力