WH-1000XM6とWH-1000XM5はどっちを買うべき?両者の特徴を徹底比較

ソニーの最新ワイヤレスヘッドホンWH-1000XM6と、名機として名高いWH-1000XM5はどっちを選ぶべきか、購入を前にして悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、両モデルのスペック比較はもちろん、多くの人が気になる音質比較やマイク性能、そして復活した折りたたみ機構の利便性、世界最高クラスと謳われるノイズキャンセリング性能の違いについて徹底的に解説します。

さらに、本体のデザインや日々の使い心地に直結する装着感と操作性、自分好みの音を作れるイコライザー機能、長時間の利用に欠かせないバッテリー性能、そして将来性にも関わる対応コーデックまで、あらゆる角度から検証し、あなたのヘッドホン選びにおける失敗や後悔を防ぐための判断材料を提供します。

この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

- WH-1000XM6とWH-1000XM5のスペックとデザインの差

- 音質やノイズキャンセリング性能の具体的な進化点

- 装着感や携帯性など日常での使い勝手の違い

- あなたの利用シーンに最適なモデルがどちらか分かる

WH-1000XM6とWH-1000XM5はどっちを選ぶべきか

- まずは両者のスペック比較から

- 洗練された本体のデザインを比較

- 快適さが向上した装着感と操作性

- 復活した折りたたみ機構の携帯性

- 両者の音質比較とサウンドの違い

まずは両者のスペック比較から

WH-1000XM6とWH-1000XM5のどちらを選ぶか考える上で、基本となるスペックの比較は欠かせません。結論から言うと、WH-1000XM6はWH-1000XM5の正当進化モデルであり、多くの点で性能が向上しています。

その理由は、プロセッサーの刷新やマイク数の増加といった内部ハードウェアの大幅な強化にあります。

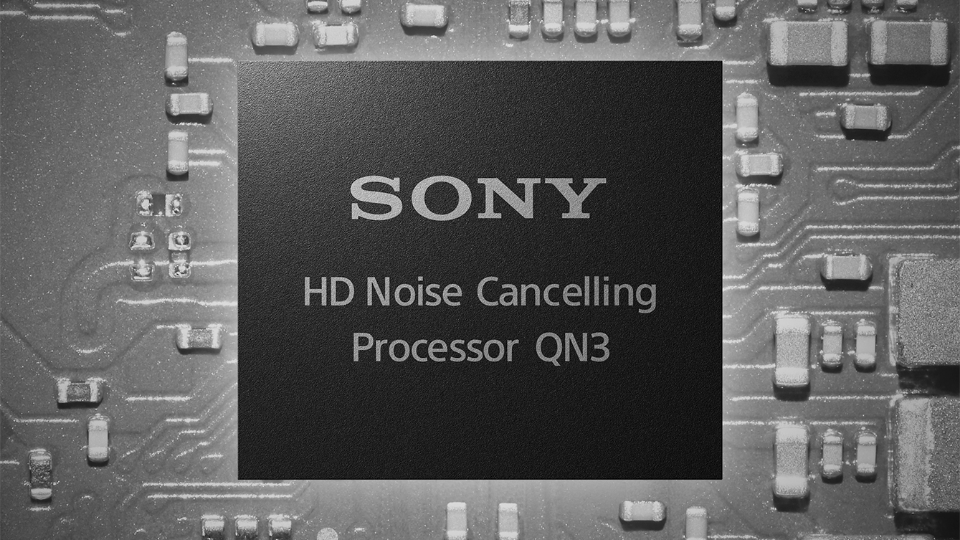

例えば、下の比較表を見ると、ノイズキャンセリングを司るプロセッサーがWH-1000XM5の「QN1」から、WH-1000XM6では実に7年ぶりのアップデートとなる「QN3」へと進化していることが分かります。これにより、処理速度は約7倍に向上しました。

このように、スペックシートを比較するだけでも、WH-1000XM6が多くの点で改良されていることが明確になります。

| 比較項目 | WH-1000XM6 | WH-1000XM5 |

|---|---|---|

| 発売日 | 2025年5月30日 | 2022年5月27日 |

| ノイキャンプロセッサー | 高音質ノイズキャンセリングプロセッサー QN3 | 高音質ノイズキャンセリングプロセッサー QN1 |

| 統合プロセッサー | V2 | V1 |

| マイク数(ノイキャン用) | 12個 | 8個 |

| 折りたたみ機構 | あり | なし |

| Bluetoothバージョン | 5.3 | 5.2 |

| 対応コーデック | SBC, AAC, LDAC, LC3 | SBC, AAC, LDAC |

| バッテリー(NCオン) | 最大30時間 | 最大30時間 |

| ながら充電 | 対応 | 非対応 |

| 重量 | 約254g | 約250g |

| イコライザー | 10バンド | 5バンド |

| 公式ストア価格(発売時) | 59,400円 | 59,400円 |

洗練された本体のデザインを比較

両モデルのデザインは、一見すると似た印象を受けるかもしれません。しかし、細部には多くの違いがあり、使い勝手にも影響を与えています。

WH-1000XM5で採用された、繋ぎ目のないシームレスでミニマルなデザイン言語は、WH-1000XM6にも引き継がれています。

カラーバリエーションは両モデルともに定番の「ブラック」と「プラチナシルバー」の2色展開です。イヤーカップ表面には指紋が目立ちにくいマット仕上げが施されており、高級感を演出しています。

一方で、WH-1000XM6はユーザーの声を反映し、より実用的な改良が加えられました。

例えば、ヘッドバンドとハウジングを繋ぐヒンジ部分です。WH-1000XM5では一体型でしたが、WH-1000XM6では折りたたみ機構を実現するために金属製の新ヒンジが採用されています。このヒンジはデザイン上のアクセントにもなっており、堅牢性を視覚的にも感じさせます。

また、細かい点ですが、ボタンの形状にも変更があります。WH-1000XM5では電源ボタンとNC/AMBボタンが同じ形状で押し間違いが指摘されていましたが、WH-1000XM6では電源ボタンが丸い凹型になり、触感での識別が容易になりました。

このように、全体的なデザインの方向性は継承しつつも、WH-1000XM6はより洗練され、機能美を追求したデザインへと進化していると言えます。

快適さが向上した装着感と操作性

ヘッドホンを長時間使用する上で、装着感と操作性は非常に重要な要素です。この点において、WH-1000XM6はWH-1000XM5から着実な進化を遂げています。

装着感の進化

WH-1000XM6では、頭頂部への圧力を分散させるため、ヘッドバンドの幅がWH-1000XM5よりも広くなりました。これにより、長時間のリスニングでも頭頂部が痛くなりにくい設計になっています。

また、側圧はWH-1000XM5よりやや強めに設定されていますが、これは密閉性を高めてノイズキャンセリング効果を最大限に引き出すための調整です。イヤーパッドのクッション性が高いため、圧迫感は少なく、むしろ安定したホールド感が得られます。

重量はWH-1000XM5の約250gに対し、WH-1000XM6は約254gとわずかに増加しましたが、この4gの差を体感できることはほとんどないでしょう。

操作性の改善点

前述の通り、電源ボタンの形状変更は大きな改善点です。装着したままでも指の感触だけで確実に操作できるようになりました。

さらに、音量操作にも改良が加えられています。

WH-1000XM5では音量を大きく変える際に何度もスワイプする必要がありましたが、WH-1000XM6では右ハウジングのタッチセンサーをスワイプしたまま指を保持することで、音量が連続的に変化するようになりました。これにより、直感的で素早い音量調整が可能です。

オンライン会議などで便利な機能として、NC/AMBボタンを2回押すことでマイクのミュート(オン/オフ)を切り替えられる機能も新たに追加されています。

復活した折りたたみ機構の携帯性

携帯性の向上は、WH-1000XM6の最も大きな進化点の一つです。

WH-1000Xシリーズの中で唯一折りたたみ機構がなかったWH-1000XM5は、「ケースが大きくて持ち運びにくい」というユーザーからのフィードバックが多くありました。

このため、WH-1000XM6ではユーザーの強い要望に応える形で折りたたみ機構が復活しました。

金属製の堅牢な新ヒンジにより、イヤーカップを内側に折りたたむことができ、付属のキャリングケースも大幅にコンパクト化されています。これにより、通勤用のバッグや旅行カバンにも収納しやすくなりました。

さらに、キャリングケースの開閉が従来のジッパー式からマグネット式に変更された点も、地味ながら嬉しい改善です。片手でもスムーズに開閉でき、ヘッドホンの出し入れが格段に楽になりました。

日常的にヘッドホンを持ち運ぶ機会が多いユーザーにとって、この携帯性の大幅な向上は、WH-1000XM6を選ぶ非常に大きな理由となるでしょう。

両者の音質比較とサウンドの違い

音質に関しても、WH-1000XM6はWH-1000XM5から明確な進化を遂げています。

両モデルとも30mmのダイナミックドライバーを搭載していますが、そのサウンドチューニングの方向性が異なります。

WH-1000XM5のサウンドは、音楽を楽しむことに重点を置いたリスニングライクな傾向がありました。

一方で、WH-1000XM6は「アーティストが意図した音をありのままに届ける」というコンセプトのもと、グラミー賞受賞歴のある著名なマスタリングエンジニア4名と共創してチューニングされています。これにより、よりフラットでモニターライクな、解像度の高いサウンドが実現しました。

具体的には、WH-1000XM6はWH-1000XM5と比較して中高域の解像度が一段と向上しています。ボーカルや各楽器の輪郭がより鮮明になり、音全体の分離感がアップしているため、これまで聞こえにくかった微細な音のディテールまで感じ取ることができます。

例えば、アコースティックギターの弦が震えるリアルな響きや、ロックミュージックにおけるギターリフの鋭いキレ、バスドラムのタイトなアタック感がより明確に再現されます。

デフォルトの音質ではWH-1000XM5の方が低域に厚みを感じるかもしれませんが、WH-1000XM6のバランスの取れたサウンドは、後述するイコライザー機能と組み合わせることで、あらゆるユーザーの好みに対応できる高いポテンシャルを秘めています。

機能で見るWH-1000XM6とWH-1000XM5はどっちが良き?

- 世界最高クラスのノイズキャンセリング性能

- AIで進化したマイクの通話品質

- 十分なバッテリー性能と充電機能

- LE Audioへの対応コーデック

- 細かく調整できるイコライザー機能

世界最高クラスのノイズキャンセリング性能

ノイズキャンセリング性能は、1000Xシリーズの代名詞とも言える機能です。

WH-1000XM5でも既に最高レベルの静寂性を実現していましたが、WH-1000XM6はその期待をさらに上回る進化を遂げています。

この進化の背景には、2つの大きなハードウェアのアップグレードがあります。

一つは、心臓部であるプロセッサーが、7年ぶりに刷新された新開発の「QN3」になったことです。これは従来の「QN1」と比較して7倍以上の処理能力を持ちます。もう一つは、ノイズを集音するためのマイクが、WH-1000XM5の8個から12個へと大幅に増加したことです。

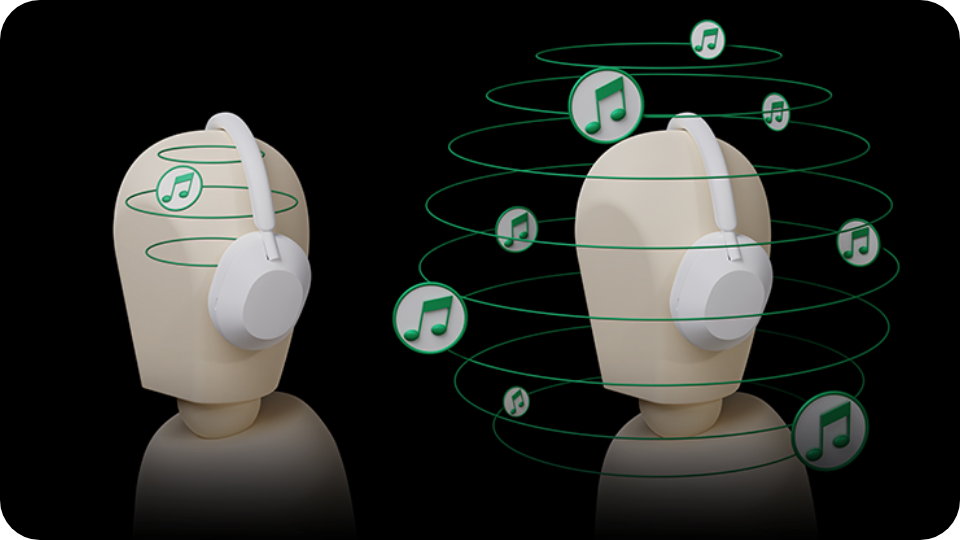

これらの強化により、WH-1000XM6に搭載された「アダプティブNCオプティマイザー」は、装着状態や周囲の騒音をリアルタイムで分析し、常に最適なノイズキャンセリング処理を自動で行います。

一定間隔で最適化を行っていたWH-1000XM5の「オートNCオプティマイザー」よりも、環境の変化に対する追従性が格段に向上しました。

実際に装着すると、特にエアコンの動作音や電車の走行音といった中低域のノイズが、WH-1000XM5よりもさらに一段階静かになっていることがはっきりと体感できます。

多くのレビューで指摘されているように、ソニーのノイズキャンセリングは鼓膜への圧迫感が少ない自然な効き方が特徴であり、WH-1000XM6でもその快適さは健在です。

純粋に最も高い静寂性を求めるのであれば、WH-1000XM6が最適な選択肢となります。

AIで進化したマイクの通話品質

オンライン会議やボイスチャットが日常的になった現在、ヘッドホンのマイク性能は非常に重要な選択基準です。WH-1000XM6は、この通話品質においても大きな進化を遂げています。

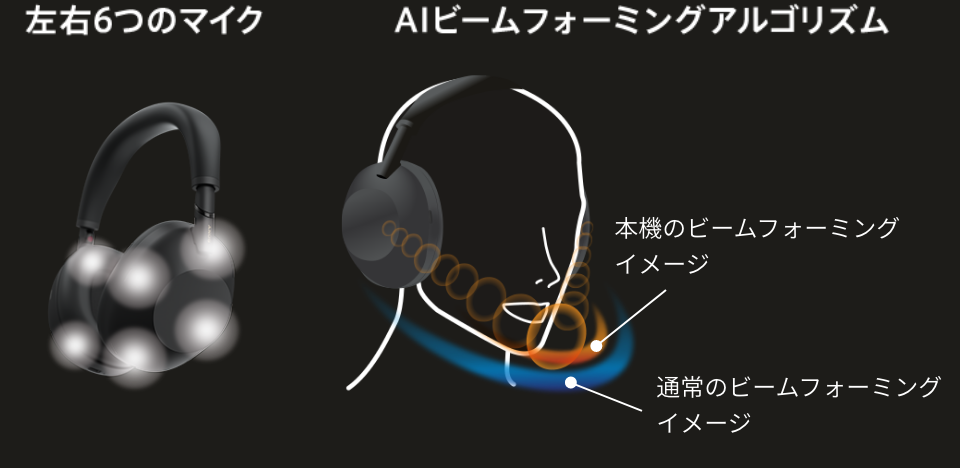

WH-1000XM6には、通話時にユーザーの声を的確に捉えるためのビームフォーミングマイクが、WH-1000XM5の左右合計4つから6つに増設されました。

さらに、進化したAIノイズリダクションアルゴリズムと組み合わせることで、周囲の雑音を強力に抑制し、ユーザーの声だけをクリアに相手へ届けることが可能です。

実際に比較してみると、その差は歴然です。例えば、エアコンや空気清浄機が作動している室内で録音した場合、WH-1000XM5ではわずかに環境音が入ってしまうのに対し、WH-1000XM6ではそれらのノイズがほぼ完全に除去され、声がより一層際立って聞こえます。

この高度なノイズ抑制技術により、騒がしいカフェや駅のホームといった厳しい環境下でも、ストレスのない快適な通話が実現します。

リモートワークなどでヘッドホンを通話に使う頻度が高い方にとって、このマイク性能の向上はWH-1000XM6を選ぶ強力な動機となるでしょう。

十分なバッテリー性能と充電機能

バッテリー性能に関しては、WH-1000XM6とWH-1000XM5のカタログスペック上の連続再生時間は同じです。

ノイズキャンセリングON時で最大30時間、OFF時で最大40時間という再生時間は、ワイヤレスヘッドホンとしてトップクラスの水準であり、数日間の充電なしでも安心して使用できます。

急速充電にも両モデルとも対応しており、わずか3分の充電で約3時間の再生が可能です。

しかし、充電機能においてWH-1000XM6には一つ、非常に重要な進化点があります。それは、充電しながらヘッドホンを使用できる「ながら充電」に新たに対応したことです。

これまでのモデルでは、充電ケーブルを接続すると電源がオフになり、使用できませんでした。しかし、WH-1000XM6では、USBケーブルで給電しながら音楽を聴いたり、オンライン会議に参加したりすることが可能になりました。

これにより、長時間のフライト中や、デスクワーク中にバッテリー残量を気にすることなく、ヘッドホンを使い続けることができます。

この「ながら充電」機能は、特にヘビーユーザーにとって、日々の利便性を大きく向上させる画期的な改善点です。

LE Audioへの対応コーデック

ワイヤレス接続の品質を左右する対応コーデックにおいても、WH-1000XM6は将来を見据えたアップデートがなされています。

両モデルとも、標準的なSBC、Apple製品と相性の良いAAC、そしてハイレゾ相当の高音質伝送が可能なLDACに対応しています。これにより、多くのユーザーは既に高音質なワイヤレスリスニングを楽しむことが可能です。

WH-1000XM6の大きな特徴は、これらに加えて次世代のBluetoothオーディオ規格である「LE Audio」に新たに対応し、その標準コーデックである「LC3」をサポートしたことです。

LE Audioは、従来の規格に比べて高音質でありながら、より低い消費電力と低い遅延を実現します。

また、LE Audioの新機能である「Auracast」にも対応しています。

これは、一つの音源を不特定多数の対応レシーバーへ一斉に配信できる技術で、将来的には空港や駅のアナウンスを自分のヘッドホンで直接受信したり、友人と音楽を共有したりといった使い方が期待されています。

ただし、注意点として、両モデルともクアルコム社の高音質・低遅延コーデックであるaptX Adaptiveには対応していません。これを重視するユーザーにとっては、選択の際に考慮すべきポイントとなります。

細かく調整できるイコライザー機能

ソニーのヘッドホンは、専用スマートフォンアプリ「Sony | Headphones Connect」を通じて、自分好みのサウンドにカスタマイズできる点が魅力です。

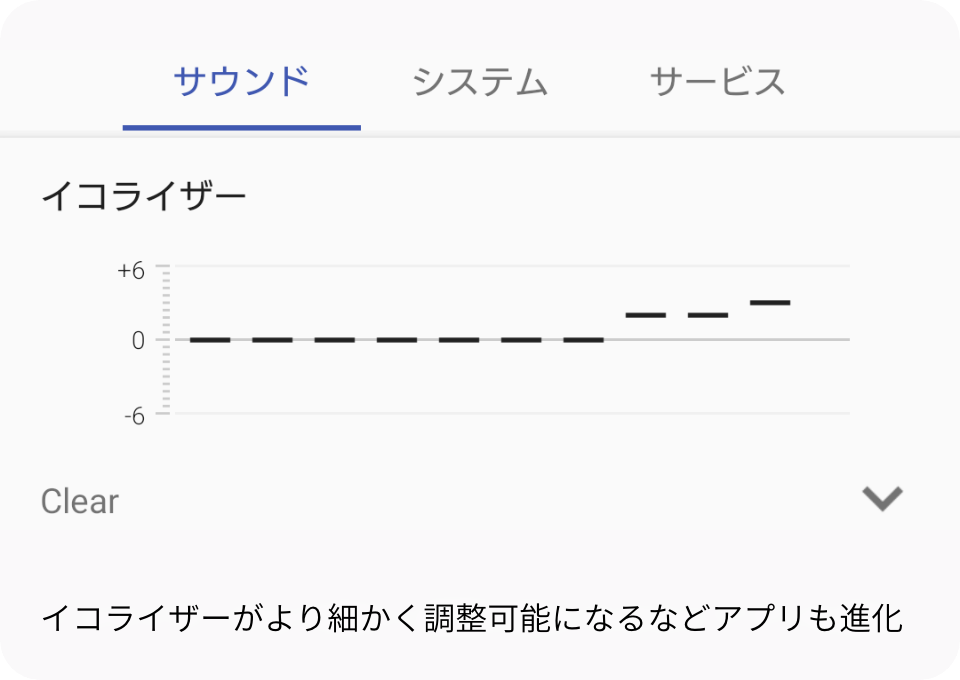

このイコライザー機能においても、WH-1000XM6はより高度な調整が可能になりました。

WH-1000XM5では、イコライザーは5つの周波数帯(バンド)で調整する仕様でした。これでも十分に音質の変更は可能ですが、より細かな調整を求めるユーザーからは、バンド数の増加を望む声がありました。

そのフィードバックに応え、WH-1000XM6ではイコライザーが10バンドへと拡張されました。これにより、調整できる周波数帯が倍増し、よりピンポイントで特定の音域を強調したり、抑えたりといった微調整が可能になっています。

例えば、高音の抜けをもう少し良くしたい、中低域の厚みを少しだけスッキリさせたい、といった細かな要望にも、10バンドイコライザーなら的確に応えることができます。

モニターライクなWH-1000XM6の素直な音質をベースに、自分だけの理想のサウンドを追求する楽しみが大きく広がりました。

結論!WH-1000XM6とWH-1000XM5はどっち

ここまで様々な角度から両モデルを比較してきましたが、最後にあなたの使い方に合わせたおすすめをまとめます。

- 最高のノイズキャンセリング性能を求めるならWH-1000XM6

- 出張や旅行など持ち運びの機会が多いなら折りたたみ可能なWH-1000XM6

- オンライン会議など通話での使用が主ならマイク性能が優れたWH-1000XM6

- 最新技術や将来性を重視するならLE Audio対応のWH-1000XM6

- より正確で解像度の高いモニターライクな音質を好むならWH-1000XM6

- 細かく自分好みの音質に調整したいなら10バンドEQのWH-1000XM6

- 充電中の使用も想定するなら「ながら充電」対応のWH-1000XM6

- 少しでも購入費用を抑えたいなら価格が下がっているWH-1000XM5

- 既に十分高性能なノイキャンで満足できるならWH-1000XM5

- 主に室内での利用で持ち運びをあまりしないならWH-1000XM5

- ウォームで聴きやすいリスニングライクなサウンドが好みならWH-1000XM5

- 予算が許す限り最高の性能を求めるなら迷わずWH-1000XM6

- WH-1000XM4以前のモデルからの買い替えなら進化を大きく体感できるWH-1000XM6

- XM5ユーザーでも静寂性や携帯性を重視するなら買い替えの価値あり

- 総合的な性能と機能性で選ぶならWH-1000XM6が優位